2025.05.08 コラム

プロポリスは喉にも効果を発揮する?製品を選ぶポイントとは

市販されているのど飴に「プロポリス入り」という文言が記載されているのを見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

プロポリスは本来、ミツバチの巣の状態を安全に保つために使われるものですが、喉をスッキリとさせたい方にもおすすめです。

そこで本記事では、喉をスッキリさせる効果のほか、プロポリスの効果や取り入れ方を紹介します。

自然由来の健康食品を楽しみたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

プロポリスとはどういうものか

プロポリスとは、ミツバチが巣の入口やすき間にぬりかためることで、巣の衛生状態や強度を良好に保つことのできる、天然の防御壁のようなものです。

ミツバチが植物から集めた樹液、樹脂、粘液と、自身の分泌物を混ぜて作り出します。

巣の状態を守るためのさまざまな抗菌成分が含まれており、ミツバチが作り出す健康食品としては、はちみつやローヤルゼリーと並んで注目されています。

なお、健康食品として良質なプロポリスが採取できる環境は非常に限られており、さらにごく一部の巣からしか採取できません。

ミツバチの巣箱一つあたり、2万~5万匹の働き蜂が稼働していますが、そこから採取できるプロポリスの量は年間でたったの40~60gです。健康食品として取り扱うことのできるものだけ選別すると、量はさらに減ります。

そのため、プロポリスは現代でもとても貴重で高価な健康食品なのです。

プロポリスに含まれる成分

プロポリスは、樹脂や蜜ろう、精油や花粉のほか、有機成分によってできています。

このうちの有機成分が、喉をスッキリとさせてくれる刺激の秘密です。

なお、プロポリスに含まれる有機成分の量やバランスは、元となる植物の種類によって異なります。

ここでは一般的な例として、プロポリスに含まれる有機成分をお伝えします。

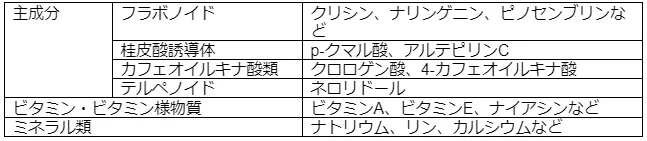

▼プロポリスの有機成分

上記はほんの一例で、プロポリスには300種類以上の化学物質が含まれるとされています。

なかでも特に注目すべきは、桂皮酸誘導体とよばれる成分です。

桂皮酸誘導体は、ミツバチの巣を清潔に保ち、菌などの侵入を防ぐ役割があります。

健康食品としての効果はまだ研究段階ですが、さまざまな機能があると推測されており、今後の研究が期待されます。

プロポリスで得られる効果

先ほどもお伝えしたように、プロポリスは原料となる植物によって成分やその含有量が異なります。

そのため、プロポリスを摂取することで得られる効果もさまざまです。

ここでは、一般的な例をご紹介します。

喉をスッキリさせる

プロポリスは、喉にスッキリとした爽快感をもたらしてくれます。

直接摂取するのはもちろん、プロポリスでうがいをするのもおすすめです。

ピリッとした刺激を与えてくれるプロポリスを含んでいるのど飴も、よく販売されています。

健康な毎日をサポートする

プロポリスには、元気な毎日を過ごせる成分が豊富に含まれています。

不足している栄養を補給して、健康維持に役立てることができるでしょう。

これからも健康に、元気に過ごしたい方はプロポリスの力を借りてみてください。

季節ごとにみられる不快感を緩和させる

季節の変わり目に感じるムズムズとした不快感が気になる方には、プロポリスがおすすめです

気分が落ち込みやすくなるきっかけにアプローチしてくれる効果も期待でき、心身のバランスを整えるサポートにもなります。プロポリスを生活に取り入れて、ムズムズ感に悩まされない快適な毎日を目指しましょう。

褒められる肌を維持する

肌に自信がなくなってきた方のお悩みにも、プロポリスは心強い味方となってくれます。

プロポリスを毎日の習慣に取り入れれば、若いときの自信を取り戻して、「なんだか調子が良くなったね!」と褒めてもらえるかもしれません。 プロポリス生活を始めて、ハリのある毎日を送りませんか?

着たい服を楽しめるようになる

プロポリスにはさまざまな成分が含まれているので、日々の食生活で足りない栄養を補い、バランスを整えるために活用することができます。

ダイエット時の栄養補給にプロポリスを役立てて、着たい服を楽しめる毎日を目指しましょう。

関連記事:プロポリスを摂取すると、どのような効果が得られる?

プロポリスをさけた方が良い方

プロポリスには、実は副作用があります。

とはいえ、2025年3月現在、重篤な副作用は報告されていないため、基本的には問題ありません。

さけたほうがよいのは、ミツバチを扱う養蜂家と、ハチアレルギーの方です。

発症率は0.05%程度と非常に低いものの、養蜂家には“プロポリス過敏症”とよばれる症状が認められています。

また養蜂家でない一般の方々も、はちみつやローヤルゼリーなどミツバチが作り出した食品を食べてアレルギー症状を発症したことのある方は、プロポリスも避けたほうがよいでしょう。

とはいえ、プロポリスは基本的には危険性の非常に低い食品です。

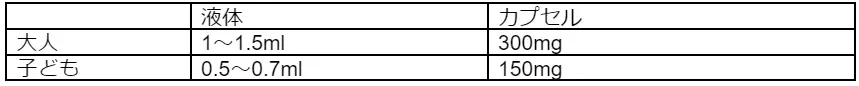

1日の摂取量の目安を守って、過剰摂取を避ければ基本的には問題なくお楽しみいただけます。

▼プロポリスの摂取量目安

また、小さなお子さまの摂取は基本的に問題ないものの、3歳くらいまでは控えたほうがよいでしょう。

プロポリスは本来、健康をサポートしてくれますが、免疫力が弱い状態で摂取すると刺激が強すぎる場合があるためです。

ただし、液体タイプなど、プロポリスが使われている一部商品にはアルコールが含まれている点にも注意が必要です。

関連記事:はちみつが危険な場合がある?安全なはちみつの選び方

プロポリスを摂取する方法は?

一般的に健康食品として取り扱われている液体のプロポリスは、そのまま飲むと喉への刺激が強すぎる可能性があるので、水かお湯に薄めて飲みましょう。

目安は、コップ1杯の水またはお湯に対し、プロポリス原液5~10滴程度です。 1日1~2回程度を目安にお召し上がりください。飲まずにうがいする方法もおすすめです。

なお、プロポリスに含まれている樹脂がコップにこびりつく場合があります。

アルコールで拭き取れば簡単に落とせますが、都度拭き取るのが手間に感じられる場合は専用のコップをご用意ください。

また、プロポリスは直接飲む以外の方法でも取り入れることができます。 ここでは、プロポリスが初めての方でも毎日の習慣に楽しく飲むことのできる、2つの方法をご紹介します。

飲み物に混ぜる

プロポリス特有の味や風味が気になる方は、飲み物に混ぜる方法をぜひお試しください。

コーヒーに混ぜると、味を気にせずに飲むことができます。

また、乳酸菌飲料や飲むヨーグルトなどの乳製品は、プロポリスの独特の味をマイルドにしてくれます。

オレンジジュースやグレープフルーツジュースなど、柑橘系の酸味とも相性が良いです。

このほか、ヨーグルトやはちみつに混ぜて食べるのもおすすめです。

サプリメントとして飲む

原液の刺激がどうしても気になる方や、もっとお手軽に取り入れたい方には、サプリメントをおすすめします。

プロポリス製品には、原液やカプセルのほか、お菓子感覚で食べられるレモン風味のタブレットもございます。

水なしでもお召し上がりいただけますので、初めての方やご家族でプロポリス生活を始めたい方はぜひご検討ください。

プロポリスの選び方

最後に、数ある製品のなかから、健康維持に役立つプロポリスを選ぶためのポイントをお伝えします。

下記3つのポイントを押さえたうえで、商品をお選びください。

ポイント①含有される成分の表示をチェックする

品質の良いプロポリスを選ぶには、含有量を確認し、いくつか試してみて自分に合うものを見つけましょう。

また、ブラジル産のグリーンプロポリスのみに含まれる、アルテピリンCとよばれる桂皮酸誘導体も確認したいところです。 特有成分の含有量が多いほうが、一度の摂取で補える健康成分も多くなるため、効率的に補給したいならこの含有量が多いものをお選びください。

ポイント②生産地をチェックする

プロポリスは、実は生産地によって特徴が異なります。

なぜなら、プロポリスの原料となる植物によって成分が左右されるためです。

プロポリスの生産地としてよく知られているのは、ブラジルです。ブラジル産のプロポリスは、フラボノイドをはじめとする特有成分が豊富な傾向にあるため、プロポリスの効果を実感したい方にはブラジル産のものをおすすめします。

ポイント③プロポリスを摂取する目的を明確にする

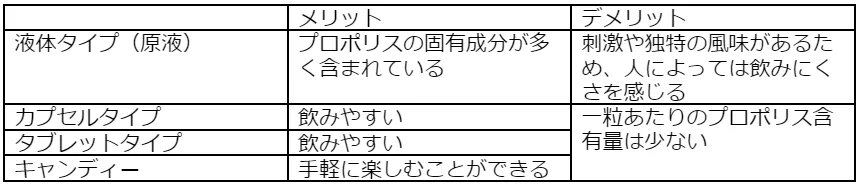

プロポリス製品にはいくつかの種類があり、それぞれ飲みやすさをはじめとするメリットとデメリットが異なります。

ご自身がなぜプロポリスを摂取したいのか? を明確にしたうえで、目的に合うものを選ぶとよいでしょう。

▼プロポリス製品の比較表

プロポリスの健康成分をできるだけ効率的に摂取したいのであれば、液体タイプがおすすめです。

手軽さを重視するなら、カプセルタイプやキャンディーがおすすめです。

のど飴感覚で楽しみたい方にはキャンディーを、食事感覚でじっくり摂取したい方にはカプセルやタブレットタイプのサプリメントをお選びください。

プロポリスは、季節の変わり目にもおすすめ

今回は、プロポリスの効果やおすすめの飲み方を紹介しました。

喉にスッキリとした爽快感をもたらしてくれるプロポリスは、季節の変わり目に悩みが増える方にもおすすめです。

健康に暮らしていくために必要な成分が豊富に含まれていますので、毎日の栄養補給にぜひお役立てください。

コラム監修者

平柳 要先生

肩書:医学博士(東京大学)/保健学修士(東京大学)

所属:株式会社 食品医学研究所 代表兼所長

【略歴】

東京大学大学院医学系研究科(生理学)修了後、イタリア・パルマ大学、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学の客員研究員を経て、日本大学医学部(衛生学)准教授となる。

これまで日本体育大学(公衆衛生学/労働衛生学)、佐野日本大学短期大学(公衆衛生学)などの非常勤講師、日本人間工学会、日本宇宙航空環境医学会、日本臨床高気圧酸素・潜水医学会の理事や日本衛生学会、日本予防医学リスクマネージメント学会の評議員などを務めた。

現在は(株)食品医学研究所の代表兼所長。

【専門分野】

・特殊環境医学(宇宙環境生理学、海洋環境生理学、作業環境衛生学)

・科学的根拠(エビデンス)に基づく食材の健康効果研究

【メディア出演歴】

・NHK「ためしてガッテン」

・TBSテレビ「名医のTHE太鼓判!」

・テレビ朝日「林修の今でしょ!講座」

・CBCテレビ「健康カプセル!ゲンキの時間」

その他、MBS・テレ東・BSフジなど多数出演。

【監修・寄稿実績】

・蜂蜜力(主婦と生活社)

・魔法のハチミツ(マキノ出版)

・体が整う とっておきのしょうがレシピ(ナツメ社)

その他、食品の健康効果に関するムックや新聞・雑誌への

記事の投稿・監修は200冊以上。

【執筆著書】

・がん予防に実は「日光浴」が有効なわけ-ビタミンDの驚きの効力(講談社)

・病気にならない!しょうが緑茶健康法(サンマーク出版、中国語版あり)

・医学博士が考案した長生きふりかけ(サンマーク出版)

その他、専門書『現代生活と保健衛生』(篠原出版新社)・『新編衛生学実習』(南山堂)など、

健康・保健に関する書籍を多数執筆。

【外部リンク】

食品医学研究所ブログ:http://h-and-w.jp/column/

マイベストプロ群馬ブログ:https://mbp-japan.com/gunma/food-medicine/column/