2024.10.16 コラム

はちみつにはどんな効果がある?おすすめの取り入れ方も紹介

はちみつは、料理やパンケーキにかけたりドリンクに入れたりと、いろいろな場面で活用できる便利な食材です。

そんなはちみつですが、実はただおいしいだけではなく、健康面でのさまざまな効果も期待できることはご存じでしょうか?

そこで今回は、はちみつに含まれる栄養成分や、摂取することで得られる効果を解説します。

毎日の生活に取り入れていく方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

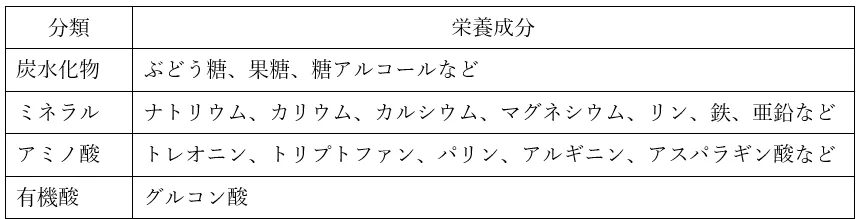

はちみつの栄養成分

まずは、はちみつに含まれる栄養成分を見ていきましょう。

※一部微量なものも含まれています。

ぶどう糖や果糖といった糖類から、ナトリウムやカリウムなどのミネラルまでも含んでいることが、おわかりいただけるでしょう。トレオニンやトリプトファンをはじめとするアミノ酸や、グルコン酸が入っているのも見逃せません。

ただ甘いだけの食材ではないからこそ、はちみつは古今東西多くの方に愛用されてきたわけです。

参照元:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

はちみつのもたらす5つの効果

はちみつには、主に以下の5つの効果が期待できます。

エネルギッシュに日々を過ごせるようになる

はちみつは単糖類のぶどう糖や果糖が多く、すぐにエネルギーに活用されるため、毎日を元気に過ごすための活力を得るのに最適といえます。

実際、長距離ランニングなどの運動中や運動後に、ただの水ではなく、はちみつ入りのドリンクを飲む方もいらっしゃいます。

「仕事や家事で忙しくても元気でいたい!」とお考えなら、いつもの食事にプラスして、はちみつも摂取していきましょう。

関連記事:元気の源・ローヤルゼリーがもたらす効果を徹底解説!

体の健康維持につながる

はちみつの摂取によって、季節の変わり目などに訪れる体の不調にも備えられます。なぜなら、はちみつには抗菌・抗真菌・抗ウイルス作用が期待できるからです。体内に入り込んだ細菌やウイルスなどが、増殖しにくい環境を作る手助けになります。

また、ほどよく粘度があることから、喉のうるおいを保つ作用が期待できるのもうれしいポイントです。

「最近声が出しにくいな……」と感じる方は、はちみつで対策するのも一つの手です。

はちみつを生活に取り入れて、健康的な日々を継続していきたいですね。

関連記事:健康維持につながるはちみつの栄養成分とその効果を紹介

関連記事:健康にも効果抜群なマヌカハニーの食べ方を紹介

ダイエットのサポートとなる

現在ダイエット中の方にも、はちみつは素敵な効果をもたらしてくれます。

「あんなに甘いはちみつが、ダイエットにどう役立つの?」と思われるかもしれませんが、実は、その甘さにこそ秘密があるのです。

はちみつは、その甘味の強さゆえに、同じ容量で上白糖の約3倍の甘さを感じられます。そのうえ、100gあたりのエネルギーもはちみつのほうが低いため、普段の料理に使う砂糖をはちみつに置き換えれば、自然とダイエットのサポートとなります。

「それでも、はちみつをダイエット中に食べるのは少し躊躇してしまう……」とお考えの方には、ぶどう糖よりも果糖の割合が多くGI(食後血糖値の上昇度を示す指標)値の低いアカシア蜜やレンゲ蜜などのはちみつをおすすめします。

肌の健康を保てる

「ハリのある肌で毎日を送りたい」とお考えの方にも、はちみつがおすすめです。

はちみつは、食べることで元気になるのはもちろん、化粧品のように使って体を美しく保つことも叶うのです。

スキンケアやヘアケアの原料としても使用されているので、やさしくお肌や髪を守ってくれるでしょう。

いつまでもイキイキと過ごしていたいなら、普段のケアに加えて、はちみつも取り入れてみてください。

お酒が好きな方にもおすすめできる

実ははちみつは、お酒好きな方のサポートにも有用です。

お酒を飲み過ぎると、アルコールの作用によって一時的に低血糖状態に陥る、または体調が悪くなってしまう場合があります。

このようなときは、主成分のほとんどが糖類であり、そのほかの栄養成分も含んでいるはちみつを食べるのがおすすめです。

また、ただはちみつを摂取するのではなく、水やぬるま湯に溶かして飲めば、水分補給もできて一石二鳥です。

はちみつの効果的な取り入れ方

はちみつにはさまざまな効能があるとわかったところで、次は、日々の生活に効果的に取り入れていくための方法をご紹介します。

「これから積極的にはちみつを取り入れていきたい」とお考えなら、ぜひ以下の4つの方法をお試しください。

砂糖の代わりに使う

料理の際に使う砂糖をはちみつに代えるのは、簡単ながらも有効な方法です。

先に説明した通り、はちみつは砂糖の3分の1の量で同じ甘さを得られるため、摂取量を抑えつつも代用品として十分な役目を果たしてくれます。

ただし、はちみつは砂糖よりも料理に焼き色がつきやすく、特に焼き菓子を作る際に用いると、仕上がりの色味がイメージと異なってしまう場合があります。豚の角煮や煮魚などの煮物であれば、上記のデメリットも気にならないうえに、はちみつのコクもほどよく活かせるのでおすすめです。

ヨーグルトにかける

よりおいしく、かつ効果的にはちみつを摂取したいなら、ヨーグルトにかけてみてはいかがでしょうか。

ヨーグルトは、はちみつと同様に、内側からの“きれい”をサポートしてくれる食材です。

なお、はちみつに十分な甘みがあるので、組み合わせるヨーグルトは無糖のものを選ぶとよいでしょう。

野菜・果物を漬けてシロップにする

野菜や果物をはちみつに漬けて、シロップとして利用するのも一案です。

▼はちみつに合う野菜・果物の一例

- ・大根

- ・生姜

- ・レモン

喉のうるおい不足が気になる季節には、作り置きして、すぐに食べられるようにしておきたいですね。

お茶などの飲み物に混ぜる

温かいお茶などの飲み物に混ぜれば、お手軽かつ、おいしくはちみつを摂取できます。

紅茶や緑茶に入れても、もちろんおいしくいただけますが、ぜひ一度、リラックスタイムにうってつけなカモミールティーにはちみつを混ぜてみてください。

ほっと一息つきながら喉のうるおいも保てるので、空気の乾燥が気になる冬場の、入眠前のドリンクとしてうってつけです。

関連ページ:はちみつ専門店|杉養蜂園のはちみつレシピ

はちみつをそのまま食べるメリット

ヨーグルトにかけたり、温かい飲み物に混ぜたりすることでも、はちみつの効果は十分に発揮されます。

しかし、はちみつはそのまま食べるだけでも、体に十分良い効果をもたらしてくれるのです。

栄養成分を無駄なく摂取できる

はちみつに含まれる栄養成分をより効果的に摂取したいのであれば、何もせずそのまま食べるのが最適です。

はちみつに含まれる栄養成分については、ここまでにご説明してきた内容でご理解いただけたかと思います。

しかし、それらの一部は、加熱されることで含有量が減ったり、はたらきが弱まったりしてしまう可能性があるのです。特に、グルコン酸は熱に弱いことが知られています。

手を加えたり加熱したりせずそのまま食べれば、上記の栄養成分を損なうことなく摂取できます。

どうしても何かの料理や温かい飲み物に混ぜたいという場合は、加熱中ではなく、少し冷めてから入れるなどの工夫をしましょう。

濃厚な味わいを楽しめる

はちみつは、栄養面もさることながら、味わいにおいてもそのまま食べるのが良いとされています。

ひと口にはちみつといってもその種類は多岐にわたり、それぞれ味わいや風味がまったく異なります。

そこまでの違いが生まれるのは、そのはちみつの蜜源となる花の種類がさまざまであるからです。

そうした、各はちみつのもつ特徴や、本来の濃厚な味わいを心ゆくまで堪能できるのは、そのまま食べることによるメリットの一つといえます。

はちみつを食べるときの注意点

最後に、はちみつを食べる際の注意点を3つお伝えします。

特に、小さなお子さまをお持ちの方に注意していただきたい内容もございますので、ご家庭ではちみつを使う機会がある方は、一度ご確認ください。

1歳未満の乳児に与えてはならない

乳児ボツリヌス症が発症するおそれがあるため、1歳未満のお子さまには、絶対にはちみつを与えてはなりません。 はちみつには、ボツリヌス菌という細菌が混入している場合があります。このボツリヌス菌が、乳児の体内に入り込むことで引き起こされるのが、乳児ボツリヌス症です。

本来ボツリヌス菌は、十分に成長した1歳以上のお子さまや大人の腸内では、常在菌によって死滅させられます。

ところが、1歳未満の乳児の腸内にはまだ十分な数の常在菌が存在しておらず、侵入したボツリヌス菌がそのまま増殖してしまうのです。

増殖したボツリヌス菌は毒素を出し、その毒素が便秘やほ乳力の低下、元気の消失などの症状を引き起こします。重篤なケースだと死に至る可能性もあるため、1歳未満のお子さまがいらっしゃるのであれば、間違ってもはちみつを与えることがないように、管理を徹底してください。

はちみつの含まれる加工食品や、はちみつが用いられた料理でも危険性は変わらないため、お買い物や料理の際にも気を抜かず注意しましょう。

なお、母乳を介してボツリヌス菌がお子さまの体内に侵入することは、まずありません。

そのため、授乳中のお母さまには問題なくはちみつを食べていただけます。

参照元:厚生労働省「ハチミツを与えるのは1歳を過ぎてから。」

喉が一時的に痛くなることがある

はちみつを食べた際、喉に痛みを感じる場合があるので注意しましょう。

はちみつは糖度が非常に高いため、喉の粘膜に直接触れると、浸透圧の関係で粘膜の水分がはちみつのほうへと移動しようとします。これが一時的な喉の違和感、あるいは痛みにつながる可能性があるのです。

特に、はちみつをそのまま食べるときには、その粘度の高さから喉の粘膜に触れる時間も長くなるので、より痛みが出やすい傾向にあります。

ただし、数分経てば気にならなくなる程度の痛みに過ぎず、体に悪影響を及ぼすこともないため、過度に心配する必要はありません。

それでも気になる方は、はちみつをそのまま食べるのは避けて、温かい牛乳や白湯に溶かす、あるいはヨーグルトに混ぜるなどして食べてみてください。

食べ過ぎると太る可能性がある

はちみつも糖を多く含むことには変わりないので、当然ではありますが、食べ過ぎると太ってしまう可能性があります。

健康面でさまざまな効能をもっているはちみつですが、そのエネルギーは100gあたり329kcalと、決して低くはありません。上白糖の391kcalと比べて低エネルギーなのは確かですが、それでも際限なく食べれば太るのは間違いありません。

ダイエットのサポートのためにはちみつを食べ始めたのに、結果体重が増えてしまっては元も子もありませんよね。

一般的に、はちみつの一日の適量は大さじ1~2杯(20~40g)とされているので、これを一つの目安としたうえで、毎日きちんとエネルギーを計算しながら摂取しましょう。

参照元:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

関連記事:はちみつを食べたら太る?食べる際のポイントも紹介

はちみつには健康面でさまざまな効果が期待できる

今回は、はちみつに含有されている栄養成分や、摂取によって得られる効果を解説しました。

はちみつには数多くの栄養成分が含まれているため、食べることで健康的な生活の実現につながります。

ヨーグルトにかけたり飲み物に混ぜたりと、摂取の仕方も多種多様なので、ご自身の好みに合った方法で日々の生活に取り入れてみてください。

はちみつ専門店|杉養蜂園では、日本産から海外産まで、幅広い種類のはちみつを取り扱っております。

お客さまのお悩みに合わせて商品を検索することもできますので、はちみつにご興味がありましたら、ぜひ当社の通販サイトをご利用ください。

コラム監修者

平柳 要先生

肩書:医学博士(東京大学)/保健学修士(東京大学)

所属:株式会社 食品医学研究所 代表兼所長

【略歴】

東京大学大学院医学系研究科(生理学)修了後、イタリア・パルマ大学、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学の客員研究員を経て、日本大学医学部(衛生学)准教授となる。

これまで日本体育大学(公衆衛生学/労働衛生学)、佐野日本大学短期大学(公衆衛生学)などの非常勤講師、日本人間工学会、日本宇宙航空環境医学会、日本臨床高気圧酸素・潜水医学会の理事や日本衛生学会、日本予防医学リスクマネージメント学会の評議員などを務めた。

現在は(株)食品医学研究所の代表兼所長。

【専門分野】

・特殊環境医学(宇宙環境生理学、海洋環境生理学、作業環境衛生学)

・科学的根拠(エビデンス)に基づく食材の健康効果研究

【メディア出演歴】

・NHK「ためしてガッテン」

・TBSテレビ「名医のTHE太鼓判!」

・テレビ朝日「林修の今でしょ!講座」

・CBCテレビ「健康カプセル!ゲンキの時間」

その他、MBS・テレ東・BSフジなど多数出演。

【監修・寄稿実績】

・蜂蜜力(主婦と生活社)

・魔法のハチミツ(マキノ出版)

・体が整う とっておきのしょうがレシピ(ナツメ社)

その他、食品の健康効果に関するムックや新聞・雑誌への

記事の投稿・監修は200冊以上。

【執筆著書】

・がん予防に実は「日光浴」が有効なわけ-ビタミンDの驚きの効力(講談社)

・病気にならない!しょうが緑茶健康法(サンマーク出版、中国語版あり)

・医学博士が考案した長生きふりかけ(サンマーク出版)

その他、専門書『現代生活と保健衛生』(篠原出版新社)・『新編衛生学実習』(南山堂)など、

健康・保健に関する書籍を多数執筆。

【外部リンク】

食品医学研究所ブログ:http://h-and-w.jp/column/

マイベストプロ群馬ブログ:https://mbp-japan.com/gunma/food-medicine/column/