2025.06.23 コラム

防災グッズと一緒に準備する食料は何を選べばいい?

地震や台風が多く、「災害大国」とも言われる日本で暮らすうえでは、常日頃から防災用の食料を備蓄しておきたいところです。

しかし、何をどれぐらい用意すればよいのか、なかなかイメージがつかない方もいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、防災用の備蓄食料について、適切な量や選び方などを解説します。

もしもの時に備えるためにもご覧ください。

非常食を準備する際は、どのくらいの食料が必要なのか

農林水産省の発表している『災害時に備えたい食品ストックガイド』では、食料は最低3日~1週間分を家族の人数ごとに備蓄することが望ましいとされています。

これはあくまでも最低の目安なので、ハザードマップを確認したうえで、地域によっては1週間分など多めの食料を確保しておいたほうがよい場合もあるでしょう。

なお、なぜ目安が“最低3日~1週間分”なのかというと、災害支援物資がすぐに到着しない場合や、物流機能の停止によってスーパーマーケットやコンビニに食料が届かない場合があるためです。

災害の規模によっては、災害発生からライフラインの復旧まで1週間以上を要するケースもあるため、余裕をもって食料を備蓄しましょう。

参照元:農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/foodstock/chapter01.html

非常食として用意する食料の選び方

用意すべき備蓄食料の量はわかりましたが、具体的にどのようなものを選べばよいのでしょうか。

備蓄食料を選ぶにあたって押さえておきたいポイントを一つひとつ確認していきましょう。

ポイント①持ち運びのしやすさを確かめる

大規模な災害が起きた場合は自宅で過ごすことが困難になり、避難所で生活を送ることとなる場合もあります。そのため、避難所に持ち込んで食べることを想定して、持ち運びやすいものを選ぶことをおすすめします。

一般的に備蓄食料というと缶詰をイメージされる方が多いかもしれませんが、持ち運びの観点では、缶詰よりも袋入りの食料のほうがかさばらずに扱いやすいでしょう。

また、味わいや満腹感はあまり感じられませんが、サプリメントを取り入れるという選択肢もあります。

ポイント②長期保存ができるかどうかをチェックする

食べ物の寿命を左右する、保存期間についてもよく確認しておきたいところです。

賞味期限・消費期限が3年以上のものであれば、保存期間を確認して買い替える頻度もある程度抑えられます。

また、食料そのものの保存期間が長いのはもちろん、常温で一定期間保存のきくものを選ぶことも大切です。

災害の規模によっては、停電により冷蔵庫が使えなくなってしまうことも考えられます。

カップ麺やレトルト食品であれば、たとえ冷蔵庫が使えなくとも一定期間問題なく保存することができるでしょう。

ポイント③不足しがちな栄養が摂取できるのかを意識する

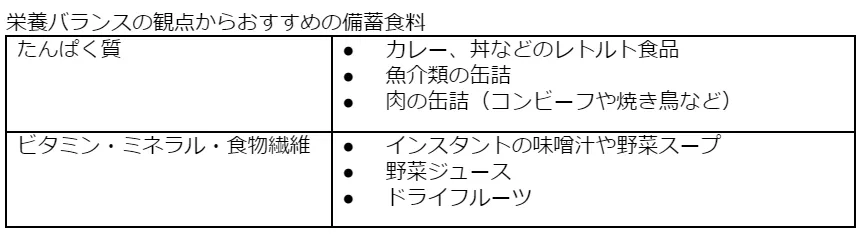

災害という非常事態をできるだけ健康な状態で乗り切るために、備蓄食料の栄養バランスも意識しましょう。特に災害時は、手軽に食べられるおにぎりや菓子パンなど、炭水化物の多い食事に偏る傾向があります。

肉や魚、野菜などの入手が難しくなることから、たんぱく質やビタミンをあまり摂取できなくなることも関係しているようです。

災害時にも栄養バランスをできるだけ損なわないように、以下の食料を用意しましょう。

なお、災害における1日の摂取カロリーは、大人であれば1,600~2,000kcalが目安です。

平常時であれば、1日あたりの基礎代謝量は1,200kcal程度ですが、災害時のように心身ともにストレスの多い環境では、より多くのカロリーを必要とするためです。

お子さまや高齢者の場合は、上記の60~80%程度でよいでしょう。

ポイント④食べ慣れたものを選ぶ

できるだけ、食べ慣れているものを取り入れることも備蓄食料を選ぶ際のポイントとして挙げられます。

先述の通り、災害時は身体的・精神的なストレスを感じる可能性が非常に高いので、慣れていないものばかりを食べると、よりストレスとなってしまうことも考えられます。

避難の際も食事の時間はリラックスできるよう、家族で慣れ親しんでいる食料を選びましょう。

非常食にはちみつがおすすめって本当?

非常食のイメージがあまりないかもしれませんが、実は、はちみつも災害時の備蓄食料としておすすめです。

はちみつは、それ以上分解されない“単糖類”であるため、食べたらすぐにエネルギー源として体内に吸収されます。

甘くておいしい味で、慣れない避難生活での疲れも癒やしてくれるでしょう。

加熱せずそのまま食べられるうえ、常温で賞味期限が約2年に設定されている商品が多いのも、うれしいポイントです。エジプトの遺跡からは、3,300年前のはちみつが食べられる状態で見つかったというエピソードもあるほどです。

また、小さな袋に個包装されたスティックタイプのものであれば持ち運びに困ることもありません。

このように、はちみつは先ほどお伝えした備蓄食料を選ぶうえで確認したいポイントをすべて満たしていることがわかるでしょう。

ご家庭の防災リュックに、はちみつも一緒に入れてみませんか?

はちみつ以外の非常食におすすめの食べ物

「はちみつがいいのはわかったけど、ほかの食べ物も一緒に用意したい!」と思われる方もいらっしゃることでしょう。

同じ食料だけを大量に買い込んでは、食べていて飽きが来てしまいますし、栄養が偏るおそれもあります。

先ほどお伝えしたポイントを満たしている、備蓄食料におすすめの食べ物を以下でご紹介します。

缶詰

缶詰は賞味期限が3年程度と比較的長いため、非常食として備蓄しておくのにおすすめです。缶詰にもさまざまなラインナップがあり、たとえば鯖缶やツナ缶であれば、避難生活で不足しがちなたんぱく質やカルシウムを摂取することができます。フルーツの缶詰も用意すれば、ビタミンも補給できるでしょう。

ただし、缶詰はいくつもまとめて持ち運ぶとなると重くなってしまいます。 非常食をすべて缶詰でそろえるのではなく、はちみつやこのあと紹介するものなど、ほかの食材と組み合わせることをおすすめします。

乾物

ミックスナッツやドライフルーツ、グラノーラといった乾物も備蓄食料に適しています。長期間の保存が可能なだけでなく、軽量でかさばらないので保存や持ち運びにも向いています。

主食としてはやや物足りなく感じるかもしれませんので、栄養補給の補助やおやつとして食べるとよいでしょう。

レトルト食品

カレーや丼ものなどのレトルト食品は、普段の食事にも取り入れられるので、日常的に消費しながら買い足す“ローリングストック”とよばれる保存方法におすすめです。非常時も、お湯で温めるだけで普段と同じ味を食べることができます。また、温めなくとも食べられるので、電気やガス・水道が止まってしまった場合にも役に立ちます。

フリーズドライスープ

フリーズドライ(真空凍結乾燥)のスープは軽量なので持ち運びにも困らないうえ、お湯をかけるだけで飲むことができます。野菜が入ったスープであれば、避難生活で不足することの多いビタミンも摂取できるでしょう。

ただし、賞味期限は数か月程度のものが多いので、長期保存には向きません。こちらも普段の食事に取り入れて、ローリングストックを前提とすることをおすすめします。

カップ麺

日常的に多くの方が楽しんでいるカップ麺も、災害時の非常食として活躍します。

お湯を入れるだけで簡単に調理できるのはよく知られている通りですが、実は水だけでも食べられるので、お湯が沸かせない非常時でも役に立ちます。水を使った調理は非常に簡単で、お湯と同じ規定量を注いだのち、30分程度待つだけです。

なお、カップ麵は満腹感こそ得られるものの、栄養バランスには優れていません。具体的には塩分が多くビタミンが少ないので、非常時もカップ麺のみで過ごすのではなく、ほかの食材でビタミンを補う前提で備蓄食料を考えてみてください。

お菓子

避難生活による肉体的・精神的なストレスや疲労を和らげるために、お菓子も用意するとよいでしょう。

先ほどご紹介したはちみつのほか、チョコレートや飴など、糖分が多く含まれているお菓子であれば、短時間でエネルギーを補給できます。

食料を備蓄するための方法

備蓄食料を買いそろえたら、万が一の日のために適切に保存しましょう。

以下の2つの方法を組み合わせることで、無駄なく備蓄することができます。

非常食として保存しておく

まず挙げられるのは、あくまでも非常食としてストックしておき、普段は手をつけないという方法です。

長期間しまい込んでいると、いつの間にか賞味期限が切れてしまっていた……ということも起こり得るので、定期的に賞味期限を確認する必要があります。

保存の仕方

非常食は、いざというときにすぐに取り出せる場所に保存しましょう。

直射日光や高温多湿を避け、常温で保存できる場所であることも大切です。

具体例としては、キッチンや玄関の収納棚など、日常的に目に入って覚えやすい場所が挙げられます。

はちみつのように賞味期限が長いものは、非常食として保存しておくとよいでしょう。

ローリングストックをする

「気づいたら賞味期限が切れていた……」といった事態を防ぎ、適切に非常食を確保するなら、“ローリングストック”とよばれる方法がおすすめです。

ローリングストックとは、食材を多めに購入し、賞味期限が近づいたらその段階で食べて、そのぶんを新しくまた補充する、といった方法です。

定期的に食料を消費・補充することで賞味期限切れを防ぐことができます。

それだけでなく、ローリングストックを行うと必然的に常日頃から非常食を食べることになるので、万が一災害が起きた際も、よく知っている味を食べられるというメリットもあります。

ローリングストックのやり方は?

ローリングストックのやり方は、非常に簡単です。 以下のサイクルを繰り返しましょう。

▼ローリングストックのやり方

- 食料を多めに購入し、蓄えておく

- 賞味期限の古いものから少しずつ食べる

- 食べたぶんを買い足して、ふたたび蓄える

少しずつ食べて、そのぶんを補充していくことで、同じ量の備蓄を維持することができます。

スティックタイプのはちみつなど、備蓄食料は保存のしやすさや栄養を重視しよう

今回は、もしものときに備えたい備蓄食料について解説しました。

備蓄食料を選ぶ際は、栄養価はもちろん、持ち運びのしやすさや保存期間なども重視することが大切です。

本記事でご紹介した内容を参考に、今日から備蓄食料の準備を始めませんか?

保存・持ち運びがしやすく、おいしく食べられる非常食をお探しであれば、スティックタイプのはちみつがおすすめです。

杉養蜂園では、どなたでも親しみやすくクセのない味わいのアカシアはちみつを使った、備蓄に適した非常用はちみつをはじめ、 果汁蜜スティック、マヌカハニーのスティック、ジャラ蜜のスティックなど、手軽に使えるさまざまなスティックタイプの商品も取り扱っております。

いざというときの備えに、また気になる方はぜひ杉養蜂園のECサイトをご覧ください。

コラム監修者

平柳 要先生

肩書:医学博士(東京大学)/保健学修士(東京大学)

所属:株式会社 食品医学研究所 代表兼所長

【略歴】

東京大学大学院医学系研究科(生理学)修了後、イタリア・パルマ大学、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学の客員研究員を経て、日本大学医学部(衛生学)准教授となる。

これまで日本体育大学(公衆衛生学/労働衛生学)、佐野日本大学短期大学(公衆衛生学)などの非常勤講師、日本人間工学会、日本宇宙航空環境医学会、日本臨床高気圧酸素・潜水医学会の理事や日本衛生学会、日本予防医学リスクマネージメント学会の評議員などを務めた。

現在は(株)食品医学研究所の代表兼所長。

【専門分野】

・特殊環境医学(宇宙環境生理学、海洋環境生理学、作業環境衛生学)

・科学的根拠(エビデンス)に基づく食材の健康効果研究

【メディア出演歴】

・NHK「ためしてガッテン」

・TBSテレビ「名医のTHE太鼓判!」

・テレビ朝日「林修の今でしょ!講座」

・CBCテレビ「健康カプセル!ゲンキの時間」

その他、MBS・テレ東・BSフジなど多数出演。

【監修・寄稿実績】

・蜂蜜力(主婦と生活社)

・魔法のハチミツ(マキノ出版)

・体が整う とっておきのしょうがレシピ(ナツメ社)

その他、食品の健康効果に関するムックや新聞・雑誌への

記事の投稿・監修は200冊以上。

【執筆著書】

・がん予防に実は「日光浴」が有効なわけ-ビタミンDの驚きの効力(講談社)

・病気にならない!しょうが緑茶健康法(サンマーク出版、中国語版あり)

・医学博士が考案した長生きふりかけ(サンマーク出版)

その他、専門書『現代生活と保健衛生』(篠原出版新社)・『新編衛生学実習』(南山堂)など、

健康・保健に関する書籍を多数執筆。

【外部リンク】

食品医学研究所ブログ:http://h-and-w.jp/column/

マイベストプロ群馬ブログ:https://mbp-japan.com/gunma/food-medicine/column/