2025.08.15 コラム

蜜ろうの使い方5選!使用する際の注意点も解説

近年、サステナブルな社会、つまり持続可能な社会の実現に向けた取り組みで、環境への負荷が少ない素材を見かける機会が増えました。

なかでも“蜜ろう”は、幅広い用途で安全に使える天然素材として注目されています。

しかし、「生活に取り入れたいけど、使い方がわからない……」という方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、蜜ろうの5つの使い方を解説します。

蜜ろうを活用してサステナブルな暮らしを実践したい方は、ぜひご一読ください。

蜜ろうとは

蜜ろうとは、ミツバチが巣を作る際の材料として腹部から分泌するロウのことです。

はちみつを採取したあとの巣を溶かし、キューブ状や棒状などの形に加工された状態で販売されています。

蜜ろうには、保湿力のあるエステルや、清潔を保つ効果を期待できるフラボノイドといった成分が含まれています。

また、体に優しい天然素材で環境への負荷も少ないことから、サステナブルな日用品の原材料として、さまざまな用途で用いられているのです。

蜜ろうの使い方

蜜ろうは、日常生活のさまざまな用途に使うことができる素材です。

ここからは、ご自宅で簡単に始められる蜜ろうの活用方法を5つご紹介します。

①家具のお手入れ

蜜ろうは、無垢材で作られた家具のつや出しや、汚れ防止などのお手入れに使用できます。

原木から切り出した木材をそのまま生かす無垢材の家具は、定期的なお手入れによって色味や表情が変化していきます。

蜜ろうを使用すれば、無垢材の色合いの深みが増すことにくわえて、自然なつや出しや汚れの防止、撥水といった実用的な効果も得られるのです。

また匂いも少なく、肌にも優しい素材のため、はじめて使用する方も安心して作業を行えます。

蜜ろうによる無垢材のお手入れにより、木本来の肌触りを維持しつつ自然な風合いを残せるので、ナチュラルテイストの部屋づくりにおすすめです。素材が無垢材であれば、フローリングのお手入れにも使用できます。

なお、家具のお手入れに蜜ろうを使用する際は、植物油を混ぜて蜜ろうワックスに加工する必要があります。

具体的な作り方は後述するので、最後までご覧ください。

②革製品のお手入れ

蜜ろうは、財布やキーケースといった革製品のお手入れにも使用できます。

革製品は、定期的にオイルや蜜ろうワックスを塗り込むことで、使用に伴うひび割れや汚れを防ぎつつ、味のある風合いに変化していきます。

このとき、オイルの代わりに蜜ろうワックスを使用すれば、革の表面がより滑らかになり、ほどよい艶が生まれるのです。

黒や茶色といったシンプルな色味、赤や緑といった個性的な色味の革も、一層深みのある仕上がりになるでしょう。

また、硬くて使いにくく感じる新品の革製品も、蜜ろうワックスによるお手入れで柔らかくしていくことができます。

革製品のお手入れに蜜ろうを使用する際は、無垢材に使用するのと同様にワックスへの加工を要しますが、次項で紹介する手作りのワックスはどちらの用途にも適しています。

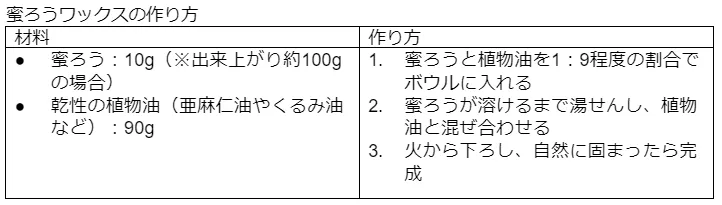

蜜ろうワックスの作り方

家具や革製品のお手入れに使用できる蜜ろうワックスの作り方は、以下の通りです。

上記の通り、蜜ろうワックスは乾性の植物油と混ぜ合わせるだけで、ご自宅でも簡単に作ることが可能です。

蜜ろうをあらかじめ細かく刻んでおくと、溶けるまでの時間を短くできます。

また、湯せんを行う際は、酸化による異臭を防ぐために、沸騰させないように注意してください。

革製品や無垢材のお手入れで使用する際は、布やスポンジにつけて均一に塗り広げましょう。

③手作りのバーム

美容の維持に効果が期待できる蜜ろうは、バームの材料にも適しています。

蜜ろうのバームは、肌になじみやすい自然素材で作られているため、乾燥が気になるときに使用できます。

蜜ろうのバームをご自宅で作る際は、ラベンダーやカモミールなどのエッセンシャルオイルを入れることでお好みの香りにアレンジが可能です。

実用性の高さにくわえ、好みに合わせてさまざまな香りを楽しめるので、日常的にバームやハンドクリーム、リップクリームを使用する方におすすめです。

蜜ろうのバームを作る際には必ず「化粧品用」と記載のある蜜ろうをご使用ください。

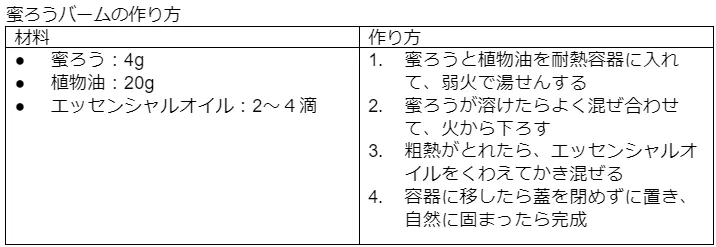

蜜ろうバームの作り方

乾燥が気になる季節に使用できる蜜ろうバームの作り方は、以下の通りです。

このように、蜜ろうバームは蜜ろうを溶かして植物油と、エッセンシャルオイルを混ぜ合わせることで手軽に作れます。

一般的な小さな容器を用意すれば、身体の部位ごとに使い分けることも可能です。

なお、蜜ろうバームの使用期限は1か月程度となっています。

万が一、使用箇所に異常が生じた際は大量の水で洗い流し、ご使用を控えてください。

④手作りのキャンドル

ご自宅でリラックスしたいときは、蜜ろうで作ったキャンドルに火を灯してみてはいかがでしょうか。

自然素材で作られた蜜ろうキャンドルは、一般的なパラフィンキャンドルよりも燃焼時のすすや煙が少ないため、癒しのひとときにうってつけのアイテムです。

また融点が高く、燃焼時間が長いのでキャンドルの明かりをじっくりと楽しめます。

蜜ろうキャンドルを手作りする際は、お好みのエッセンシャルオイルを混ぜることで、香りが引き立つアロマキャンドルへのアレンジも可能です。

好みの香りに調整して、ご友人へのプレゼントとして用意してみるのもよいでしょう。

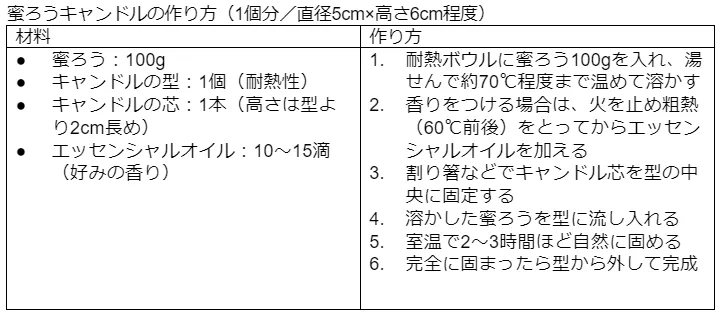

蜜ろうキャンドルの作り方

蜜ろうキャンドルを作る手順は、以下の通りです。

上記を見てわかる通り、蜜ろうを溶かすだけの簡単な作業なので、日常生活でもっとも手軽に取り入れられる使い方といえます。

火の揺らめきを見つめることで心身のリラックス効果を得られるので、キャンドルを初めて使う方にもおすすめです。

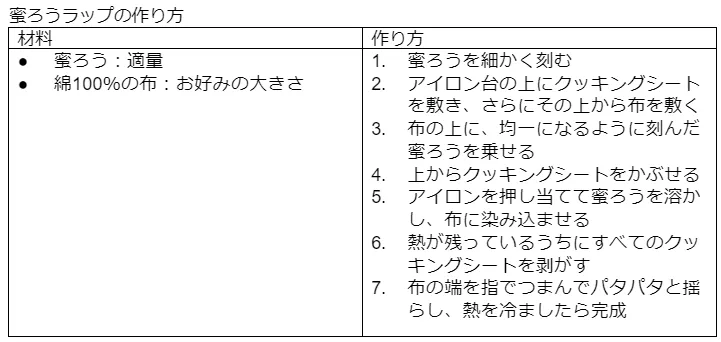

⑤手作りの食品用ラップ

蜜ろうラップとは、綿の布に蜜ろうをコーティングした食品用ラップのことです。

プラスチックの食品用ラップとは異なり、冷水で洗い流してから乾燥させれば、繰り返して使用できます。

蜜ろうは、古くから食品保存に使われてきた自然素材の一つです。

抗菌・抗ウイルス作用が期待できる成分を含んでいるため、食材の新鮮さを保つラップに適しています。

手の温度で簡単に形状を変えられるので、食材や食器にしっかりとフィットしてくれるはずです。

経済的かつ実用的でもある点から、生活に蜜ろうを初めて取り入れる方にもおすすめの活用方法です。

蜜ろうラップの作り方

蜜ろうラップは、以下の手順で作れます。

上述したように、蜜ろうを布に置いて溶かすだけで簡単に作ることが可能です。野菜や果物などの食材を包めば、新鮮さを長持ちさせるのに役立ちます。

なお、蜜ろうラップは繰り返して使う点から、肉や魚といった生ものを包むのには適していません。

また、酸に反応して劣化する性質があるため、レモンやグレープフルーツといった柑橘類には使用できない点に注意しましょう。

蜜ろうを使用する際の注意点

このように、家庭内のさまざまな場面で使われる蜜ろうですが、ご自宅で使用する際は以下でお伝えするいくつかの点に注意してください。

1歳未満の乳児の口に入れない

ご自宅で蜜ろうを使用する際は、ボツリヌス菌感染を防ぐため、1歳未満の乳児が誤って口に入れないよう管理を徹底しましょう。

適切な場所で保管する

蜜ろうの早期の劣化を防ぐためには、保管する場所に注意しなければなりません。

天然素材である蜜ろうには防腐剤が含まれていないため、湿気のある場所で保管しつづけると、カビや異臭が発生してしまいます。

また蜜ろうは、融点が45~60℃と低く、溶けやすいので、高温となる場所での保管も避けましょう。

また光に弱く、光にあてつづけると退色しますので、色を保ちたい場合には、光の当たらない場所で保管しましょう。

劣化した蜜ろうを使用した場合、本来期待できる効果が発揮されない可能性があるため、密閉容器に入れて、乾燥した涼しい場所で保管するように心がけてください。

蜜ろうにはさまざまな使い方があり、手軽に取り入れられる

今回は、ミツバチの巣の原材料である蜜ろうの使い方を、注意点とともに解説しました。

蜜ろうとは、ミツバチの腹部から分泌されるロウのことで、保湿効果や、清潔を保つ効果が期待できる成分を含んでいます。

無垢材のお手入れ用品やバーム、キャンドルといった幅広い用途に用いられており、これらはご自宅でも簡単に手作りできます。

環境に優しい素材でサステナブルな暮らしを送りたい方は、この機会に蜜ろうを取り入れてみてはいかがでしょうか。

国内外のさまざまなはちみつを扱う杉養蜂園では、ご紹介した蜜ろうも販売しております。

ご購入の際は、ぜひ当社の通販サイトをご利用ください。

コラム監修者

平柳 要先生

肩書:医学博士(東京大学)/保健学修士(東京大学)

所属:株式会社 食品医学研究所 代表兼所長

【略歴】

東京大学大学院医学系研究科(生理学)修了後、イタリア・パルマ大学、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学の客員研究員を経て、日本大学医学部(衛生学)准教授となる。

これまで日本体育大学(公衆衛生学/労働衛生学)、佐野日本大学短期大学(公衆衛生学)などの非常勤講師、日本人間工学会、日本宇宙航空環境医学会、日本臨床高気圧酸素・潜水医学会の理事や日本衛生学会、日本予防医学リスクマネージメント学会の評議員などを務めた。

現在は(株)食品医学研究所の代表兼所長。

【専門分野】

・特殊環境医学(宇宙環境生理学、海洋環境生理学、作業環境衛生学)

・科学的根拠(エビデンス)に基づく食材の健康効果研究

【メディア出演歴】

・NHK「ためしてガッテン」

・TBSテレビ「名医のTHE太鼓判!」

・テレビ朝日「林修の今でしょ!講座」

・CBCテレビ「健康カプセル!ゲンキの時間」

その他、MBS・テレ東・BSフジなど多数出演。

【監修・寄稿実績】

・蜂蜜力(主婦と生活社)

・魔法のハチミツ(マキノ出版)

・体が整う とっておきのしょうがレシピ(ナツメ社)

その他、食品の健康効果に関するムックや新聞・雑誌への

記事の投稿・監修は200冊以上。

【執筆著書】

・がん予防に実は「日光浴」が有効なわけ-ビタミンDの驚きの効力(講談社)

・病気にならない!しょうが緑茶健康法(サンマーク出版、中国語版あり)

・医学博士が考案した長生きふりかけ(サンマーク出版)

その他、専門書『現代生活と保健衛生』(篠原出版新社)・『新編衛生学実習』(南山堂)など、

健康・保健に関する書籍を多数執筆。

【外部リンク】

食品医学研究所ブログ:http://h-and-w.jp/column/

マイベストプロ群馬ブログ:https://mbp-japan.com/gunma/food-medicine/column/